MUJERES DESPROTEGIDAS CONTRA EL CÁNCER CÉRVICO-UTERINO: EL DECLIVE DE LAS CITOLOGÍAS EN CUBA

La falta de insumos ha reducido en un 70% las citologías desde 2018. En 2023, solo el 7% de las mujeres en riesgo accedió a la prueba. Sin recursos ni vacunas contra el VPH, muchas cubanas dependen del mercado informal para obtener un diagnóstico. Especialistas advierten sobre la urgencia de mejorar el programa de detección precoz y garantizar acceso a la prueba. La crisis del sistema de salud pone en riesgo la vida de miles de mujeres.

Por Glenda Boza Ibarra

Foto cortesía elTOQUE

La prueba de citología de Amalia* dio positiva al Virus de Papiloma Humano (VHP) en 2023. Le costó cuatro años hacérsela. Amalia nunca ha sido descuidada con su salud, y por sus antecedentes familiares de cáncer, intenta hacerse chequeos frecuentes. Lo intenta, pero no siempre puede.

Hace un año y seis meses, después de muchas gestiones, «consiguió» un kit de prueba citológica y lo llevó a la enfermera de su consultorio. La prueba dio positiva. Le detectaron una neoplasia intraepitelial cervical grado 3. Un NIC, cómo suele conocerse en Cuba.

Amalia es una de las 611 mujeres que en 2023 dieron positivo a lesión premaligna o cáncer cérvico-uterino, y fueron diagnosticadas por el programa de citologías en los consultorios médicos.

Ella entró en la estadística, pero no «le tocaba revisión». No cumplía el criterio de las mujeres que debían chequearse con los pocos recursos disponibles en la provincia. Si no hubiera «resuelto» su citología, no sabría de su enfermedad.

Crisis en el tamizaje: riesgo en la prevención

En abril de 2024, el periódico guantanamero Venceremos informó que, tras cuatro años detenida por falta de insumos, en esa provincia oriental se retomaba «la práctica de la prueba citológica o de Papanicolaou a mujeres entre los 25 y 64 años de edad, como parte del Programa Nacional de Diagnóstico Precoz del Cáncer Cérvico Uterino (CCU)», que se realiza en la atención primaria de salud.

Sin embargo, Lucy Cuba Martínez, jefa de la Sección Independiente de Enfermería en la Dirección General de Salud de la provincia, reconoció que la convocatoria no era para todas las mujeres, porque no había disponibilidad de láminas de laboratorio, lo que dejaba a muchas pendientes.

Serían prioridad las embarazadas en su primer trimestre, las cubanas que nunca se habían hecho el examen, las pacientes de patología de cuello en los municipios Guantánamo y Baracoa por lesiones benignas, y otros casos que se consideraran necesarios.

Así lo confirman los datos del Programa de Detección Precoz de Cáncer Cérvico-Uterino (PDPCCU), publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), recogidos en los anuarios estadísticos de salud de los últimos cinco años.

Los registros revelan que las mujeres examinadas han disminuido de manera considerable desde 2018.

En ese año se realizaron 871 196 citologías mientras que en 2023 solo se hicieron 264 555, para una disminución de las pruebas en casi un 70 %.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Salud más reciente, la reducción drástica de los exámenes (en más de un 64%) tuvo lugar en 2021, el peor momento de la pandemia en Cuba y cuando se reportaron más muertes por CCU (546) que casos diagnosticados por el programa nacional de prevención (511).

Los datos son preocupantes, sen especial si se considera que, entre 2012 y 2018, la mayoría de los casos totales diagnosticados de CCU en Cuba se detectaban mediante las citologías realizadas en los consultorios del médico de la familia, en la atención primaria de salud.

Según refieren estudios cubanos, para que un programa de control del cáncer cérvico-uterino sea efectivo, se espera que el tamizaje cubra entre el 70 y el 80 % de la población en riesgo.

A juzgar por la última cifra disponible de examinadas por el programa nacional, la cobertura de las pruebas citológicas en el país apenas alcanzaron un 7% de las mujeres de 25 años y mayores.

Dos años después no se muestra recuperación, y las cifras de examinadas se mantienen en menos de la mitad del periodo pre pandemia.

«Hemos tenido épocas un poco difíciles, igual que en todo el país, pero nos esforzamos para que todas las mujeres tengan su citología realizada y no lleguen a 30 años sin haberse realizado ninguna», reconoció en una publicación de elTOQUE Rosa del Toro Navarro, doctora del hospital habanero Calixto García.

«Te lo voy a decir cómo funciona, nos pasamos el año “pugilateando” láminas, aplicadores para exudados, etcétera, y hemos tenido días de virar a las mujeres porque no completamos los insumos, pero que lleguen a 30 años sin realizarse una, ¡no Señor!, porque también hemos tenido citologías positivas», explicó del Toro Navarro.

El conformismo de la doctora es alarmante. La prueba citológica es la vía principal que tienen las mujeres para conocer si han adquirido el VPH, una enfermedad que puede prevenirse con una vacuna o el condón, dos formas de protección que no están disponibles para la mayoría de las cubanas.

La escasez actual —y mantenida— de preservativos, y el inicio de la inmunización contra el VHP solo para niñas de 9 años —planificado para julio de 2025—, mantiene hoy el riesgo para una población de casi cuatro millones.

En la misma publicación de elTOQUE en redes sociales, varias mujeres reconocieron que han llegado a las tres décadas sin haberse hecho nunca una prueba citológica. Así ha pasado con la mayoría de las cubanas que cumplieron 25 años en el último lustro.

Aunque la edad recomendada para realizarse el test de Papanicolau varía según diferentes organizaciones y países, por lo general se aconseja a partir de los 25 años, o tres años después del inicio de las relaciones sexuales.

Los estudios realizados en Cuba revelan que la edad promedio de inicio de las relaciones sexuales varía ligeramente entre hombres y mujeres, pero por lo general se sitúa en la adolescencia temprana, sobre los 13 o 14 años.

«Por tanto, no estaría mal revisar el programa de detección precoz de cáncer cérvico-uterino, no solo para disminuir la edad del primer examen, sino hasta para informar mejor a las familias de la importancia de realizarse una prueba citológica cuando ya se está teniendo sexo», comentó a elTOQUE la médico cubana emigrada en España, Marta Cáceres.

El criterio y la frecuencia de las pruebas en Cuba fueron modificados en la década de los 90 del siglo pasado, lo que redujo el universo de mujeres a examinar.

Según explica el Anuario Estadístico de Salud, hasta 1996, los exámenes se realizaban cada dos años a todas las mujeres mayores de 20 años. Desde 1997, solo se realiza a mujeres mayores de 25 años, con un reexamen cada tres años. La modificación está en concordancia con las sugerencias de la Organización Mundial para la Salud.

El precio de la salud en tiempos de crisis

Ya las enfermeras no van por las casas citando a las cubanas para la prueba citológica. A veces, ellas mismas guardan algún kit que les llega al consultorio por si lo necesitan.

Así fue como Amalia consiguió los necesarios para su seguimiento: así o comprados en el mercado informal, donde pueden costar hasta 3000 CUP por el kit completo, o entre 500 y 1000 CUP por instrumentos separados.

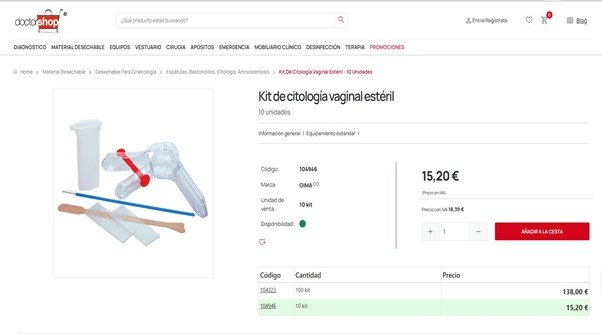

El kit que se vende en varios países incluye un par de guantes de látex, un espéculo, un cepillo, una espátula de madera y dos láminas portaobjetos. Los precios oscilan entre 1.5 USD y 3 USD, dependiendo de la cantidad que se compre. Pueden adquirirse de manera online o en farmacias.

Los que llegan a Cuba lo hacen desde Estados Unidos o España, en su mayoría. Algunos lo envían para amigos y familiares, y otros lo comercializan aprovechando la escasez.

Precio de kit de citología vaginal en la tienda online española Doctor Shop

En los grupos de Revolico (plataforma informal de anuncios clasificados) los venden. A veces ni siquiera están sellados; los abren para sacar algún componente y venderlo por separado.

Por ejemplo, en los grupos de compra-venta de Facebook, es posible encontrar espéculos por entre 300 y 500 CUP; las láminas portaobjetos entre 100 y 300 CUP y las espátulas para toma de muestra 50 CUP, o 100 CUP si vienen en el paquete con el cepillo.

Según las fotos publicadas, los kits que se comercializan de manera informal son muy similares a los producidos por el Centro de Inmunoensayo de Cuba.

Captura de Kit de citología en venta en redes sociales. Revolico Palma Soriano / Facebook

Kit de citología producido por el Centro de Inmunoensayo de Cuba y que se distribuye a la red de consultorios comunitarios Foto: Yaimí Ravelo / Periódico Granma.

Amalia cuenta que, en un par de ocasiones, algún médico se negó a recibirlo por no saber si cumplía con los estándares, o por temor al riesgo de contaminar la muestra, falsear o inhabilitar los datos.

«Hoy, que una paciente traiga su propio kit, es un alivio», comenta la enfermera de Las Tunas.

En la tienda online cubana Supermarket 23 también es posible adquirir algunos de los instrumentos. Un especúlo vaginal desechable hecho en China, por ejemplo, cuesta entre 4.70 y 5 USD, dependiendo de su tamaño.

Aunque en materia de salud las familias se «aprieten el bolsillo», la venta en dólares de un instrumento esencial en la salud, excluye a la mayoría de los cubanos que no pueden acceder a divisas extranjeras.

Captura de pantalla de tienda online de productos en Cuba Supermarket 23

Que los cubanos encuentren en un mercado dolarizado los recursos que necesitan para prevenir o atender sus enfermedades, se distancia del ideal de equidad y universalidad en el acceso a la salud que durante décadas ha enarbolado el Gobierno de la isla.

Las mujeres que deseen hacerse una prueba citológica, en la mayoría de los casos, deben llevar ellas los recursos, una realidad que cuestiona las políticas de salud públicas y refleja la profunda crisis que vive el sistema cubano

Pruebas en declive, diagnósticos en duda

Un boletín informativo de febrero de 2025 del Ministerio de Salud Pública (Minsap) advirtió sobre el incremento de los casos nuevos de cáncer cérvico-uterino a nivel mundial.

El documento, calificó la realidad internacional como «motivo de alta preocupación para Cuba, pues somos de los pocos países de la región que no ha logrado aún introducir la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) y tenemos un deterioro marcado por carencia de recursos en el programa de detección precoz a través de la prueba de Papanicolau».

De acuerdo con las estadísticas oficiales, en los últimos años las mujeres que menos pruebas citológicas se realizan son aquellas con más de 40 años. Justo en ese rango se encuentran las más afectadas por el cáncer cérvico-uterino.

Los registros oficiales más recientes reportan una incidencia de 1 078 casos nuevos diagnosticados en 2020, para una tasa bruta de 19.1 por cada 100 000 habitantes. De 20 a 34 años se reportaron 94 casos, de 35 a 59 540, y en mujeres mayores de 60 años, 444 casos.

Según los datos disponibles, hasta 2019 la incidencia anual de casos de CCU se mantuvo en unos 1 500 aproximadamente. Sin embargo, en 2020, el número de diagnósticos cayó a 1 078. Aunque a primera vista esta reducción podría parecer positiva, podría interpretarse de otra manera.

Las estadísticas indican que existe una relación directa entre la cantidad de citologías realizadas y los diagnósticos: a mayor número de citologías, se detecta a más mujeres con menor riesgo de desarrollar CCU y morir por la enfermedad.

Llama la atención que los registros de incidencia de cáncer en Cuba —segunda causa de muerte a nivel nacional— tengan tres años de retraso en las estadísticas. Sin embargo, es válido aclarar que solo el Programa de Detección Precoz de Cáncer Cérvico-Uterino ofrece información desagregada en exámenes realizados y resultados.

«Cuando los datos comiencen a salir, la realidad será muy dura», comentó la ginecóloga Marta Cáceres. «Si hay menos pruebas, hay menos diagnósticos y, por tanto, hay una población enferma que podría estar desarrollando la enfermedad y no lo sabe. Esto pasa con el cáncer cérvico-uterino, pero pasará con otras enfermedades en general».

Teniendo en cuenta el drástico descenso de las pruebas a partir de 2021, los presagios de la doctora no carecen de lógica.

A ello se suman otros factores que también pueden incidir en el desarrollo de la enfermedad.

«En ese tiempo, hay muchos factores de riesgo, influenciados por la crisis y la escasez, que van a afectar todo: falta de condones para evitar enfermedades, mala alimentación, estrés sostenido, el aumento de las adicciones en tiempos de crisis económicas y la deficiencia en la educación sexual y reproductiva», dijo la psicóloga Anamaris Barrisonte.

Aunque Cuba se ha comprometido a eliminar el CCU como problema de salud pública, no cumple de forma plena con las directrices de la OMS relacionadas con la prevención de la enfermedad.

El protocolo de la entidad mundial abarca la vacunación contra el VHP al 90% de las niñas —idealmente entre los 9 y los 14 años— para prevenir infecciones persistentes por los tipos de VPH de alto riesgo, como el 16 y el 18, responsables de la mayoría de los casos de cáncer cervicouterino en la isla.

El programa de prevención establecido por la OMS también indica una cobertura del 70 % en la detección temprana de lesiones mediante pruebas de alta precisión como citología, la prueba de VPH o la visualización con ácido acético; y el tratamiento oportuno del 90 % de las mujeres con lesiones precancerosas para evitar su progresión a cáncer invasivo.

Un residente en oncología dijo a elTOQUE en anonimato que, en los últimos años, a su consulta han llegado muchas pacientes enfermas. Algunas habían ignorado síntomas como el sangramiento vaginal, mientras que otras hacía más de cinco años que no se hacían una prueba citológica.

«Les indicamos el test de Papanicolaou como primer método diagnóstico y, en efecto, no solo eran positivas al VPH, sino que además ya estaban en los estadios 2, 3 y hasta 4 de la enfermedad».

Otra de las limitaciones para el diagnóstico precoz es la falta de recursos. Además de la ausencia de «kits» diagnósticos en los consultorios médicos, en los laboratorios de anatomía patológica los resultados pueden demorar meses.

«En una libreta anotamos el nombre y el teléfono de todos los pacientes con “toma de muestra” para estudio o biopsia», comenta la especialista de un hospital oriental. «Marcamos los que nos traen las láminas para poder hacer los análisis. La mayoría no puede resolverlas y tiene que esperar a que haya disponibilidad».

Miedo, dolor y prejuicios

Amalia ha sido rigurosa con su salud. Un enfermero de un policlínico en Santa Clara la tildó de «exagerada» cuando trató de repetirse la prueba citológica pasados 20 meses.

«Yo pedía a gritos que me examinaran, pero a casi todos les parecía que era una tontería mía. Pero yo tenía el antecedente de cáncer de mi abuela, y no quería verme así».

«Si no hubiera sido por mi “exageración”, no me hubieran diagnosticado el VPH. Siento hoy una impotencia tremenda porque desde años antes hubiera podido empezar un tratamiento».

Según cuenta, en 2017 una enfermera le comentó que, debido a sus antecedentes familiares, debía siempre hacerse una prueba citológica con cepillado, pero ese instrumento casi nunca venía en el kit de los consultorios.

Contrario a su experiencia, varias mujeres entrevistadas para este reportaje reconocieron que no acuden a hacerse la prueba citológica por varias razones: pereza, prejuicios, miedo.

«El rol social que nos ha impuesto la sociedad hace que pospongamos nuestra salud por encima de “deberes familiares” y muchas veces esa es la causa de un diagnóstico tardío de cáncer o cualquier otra enfermedad», explicó a elTOQUE la psicóloga Anamaris Barrisonte.

Sin embargo, también reconoció que, en muchos casos, las experiencias de la primera prueba citológica pueden influir en que luego demoren más o no acudan a los chequeos.

Otras cubanas también comentaron que se han sentido incómodas durante el proceso. El deterioro y la falta de condiciones de los consultorios médicos —donde suele hacerse la prueba— atentan contra el proceso. Camillas duras, luz insuficiente, poca privacidad, son algunos de los detalles descritos.

Algunas, incluso, refirieron el proceso como «doloroso».

«La toma de muestra para una prueba citológica no debería ser dolorosa», comenta la enfermera de un consultorio médico de Las Tunas. «El problema es que los espéculos (que deberían tener varios tamaños) son casi siempre grandes y de metal para poder reutilizarlos. Para mujeres más “cerradas” es incómodo».

La profesional, con más de 40 años de experiencia, también explicó que el dolor puede ser una señal de alerta.

Promesas en pausa, vidas en riesgo

El cáncer cérvico uterino es la quinta causa de incidencia y muerte por cáncer en las mujeres cubanas, según el anuario estadístico de salud más reciente. Los datos oficiales reportan que 546 cubanas han muerto cada año, como promedio, por cáncer en el cuello del útero en el último sexenio.

Aunque las autoridades de salud «celebran» que los fallecimientos no muestran una tendencia clara ni al alza ni a la baja, entre 2018 y 2023 se registraron 371 muertes más de mujeres en comparación con el mismo período anterior.

En los últimos 12 años 6 183 cubanas han muerto por CCU, un hecho que «sorprende» a los especialistas cubanos por ser una enfermedad que se puede evitar con un diagnóstico precoz.

En 2019, un reporte de televisión informó que Cuba introduciría ese año el test para la pesquisa del VPH, que junto a una prueba citológica aumentaría las posibilidades del control de la enfermedad.

Sin embargo, poca información añadida ha trascendido, salvo una investigación sobre estuches de PCR-tiempo real, comercializados por el Centro de Inmunoensayo de Cuba, publicado en la Revista Cubana de Medicina Tropical en 2022, que podrían estar relacionados.

Como otra promesa sin cumplir, quedaron los intentos por crear una vacuna propia contra el VPH, entre el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) y el grupo empresarial BioCubaFarma.

Según reportes de prensa de 2023, ante la imposibilidad económica de comprar alguna de las cinco vacunas internacionales contra la enfermedad, los científicos cubanos iniciaron en 2019 las investigaciones para producir una.

Julio Alfonso Rubí, director general del CNIC informó a la televisión cubana que el proyecto de vacuna cubana, protegería contra los genotipos 16 y 18, relacionados con «el 70 % con las lesiones preneoplásicas e invasoras de cáncer de cuello uterino a nivel global».

Par de años más tarde, y ante la crisis económica que vive Cuba, es posible creer que el proyecto ha sido detenido por falta de recursos.

Ante la urgencia de proteger a la población contra el cáncer cérvico-uterino, las autoridades del Ministerio de Salud Pública (Minsap) anunciaron que, a mediados de 2025, comenzará la inmunización contra el VPH de 68 524 niñas de nueve años.

Según los datos publicados para el calendario de 2024 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cada dosis de las vacunas disponibles hasta ese momento —bivalente y cuadrivalente (protegen contra 2 y 4 genotipos de VHP respectivamente)— tenía un costo entre 2.9 y 10.48 USD, lo que representa una disminución significativa en comparación con los más de 100 dólares como promedio que cuestan en el mercado internacional.

La inmunización será posible gracias a la unión de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI), el Minsap y la OPS/OMS.

Hasta finales de 2024, más de un centenar de países habían introducido la vacuna contra el VPH, y en el continente americano solo faltaban Venezuela, Haití y Cuba.

Aunque la posibilidad de inmunización llega tras 19 años de creada la primera vacuna contra el VHP, Amalia celebra — a medias— la noticia.

«Habrá vacunas para prevenir el VPH en las niñas de 9 años, pero para el resto de nosotras aún no hay pruebas citológicas disponibles. Para muchas, será demasiado tarde».

*Amalia es el nombre ficticio de la paciente que accedió a contar la historia de su enfermedad.

Sobre la Autora

〰️

Sobre la Autora 〰️

Glenda Boza Ibarra

(La Tunas, 1988) Periodista cubana que se graduó en 2011 y ha trabajado para medios independientes como elTOQUE, especializándose en temas económicos y sociales. Actualmente reside en Madrid, España, pero continúa cubriendo asuntos relacionados con Cuba.